走出信息茧房要学会否定自己,接受我们不愿接受的东西:来自《幻象》的启示

界面新闻记者 | 林子人

(相关资料图)

界面新闻编辑 | 黄月

1

“如今,成功的记者必须做新闻的接生婆——多半还得做产妇。他依靠采访技巧,煽动公众人物说出听起来像是新闻的话语。”

“明星的坠落甚至算不上悲剧,因为他只是恢复原形。”

“越来越多的体验成了发明而非发现。我们的体验越是事先安排好、提前准备得越充分,里面的内容就越是只有我们‘感兴趣’的东西。”

这些句子能让我们联想到许多现状,但它们其实出自一本出版于60多年前的书——美国历史学家、社会学家、博物学家、普利策奖得主丹尼尔·布尔斯廷(Daniel J. Boorstin)于1962年出版的《幻象》(The Image)。

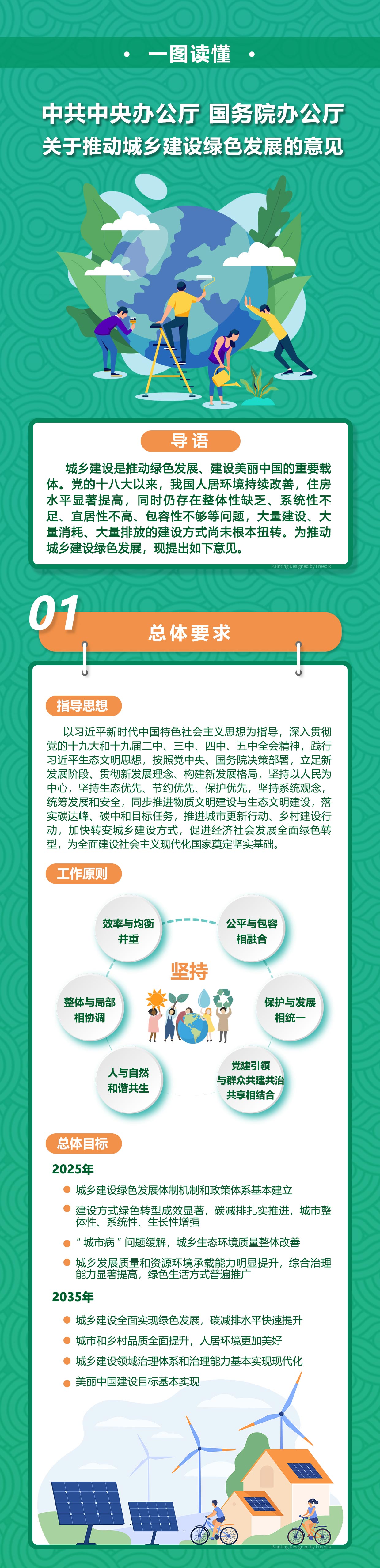

他在本书中从新闻、名人、旅行、流行文化等多个角度探讨了20世纪中叶美国社会发生的深刻变化。今年,《幻象》首次引进国内。虽然布尔斯廷在书中援引的许多具体事例和人名对今天的我们来说有些陌生,但我们依然能从中看到许多当代生活的影子。

[美]丹尼尔·布尔斯廷 著 符夏怡 译

新经典文化 | 南海出版社 2023-7

中国人民大学新闻学院教授刘海龙在日前举办的《幻象》新书线上分享会上指出,虽然这部作品已年代久远,但它留下了两个极富生命力的概念,一是“伪事件”,即为了报道或传播而诞生的事件;二是“名人”,即因为名气而出名的人。在香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成看来,这两个概念在唐纳德·特朗普身上体现得淋漓尽致:他依靠制造自己的名气成为名人,并利用推特这样的社交媒体平台传播伪事件,进一步放大自己的名气,最终成为美国总统。从这个角度来看,《幻象》似乎是对2016年之后的美国的某种预言。而对身处社交媒体时代的我们来说,它亦有警示意义。

来自六十多年前的警示

在《幻象》后记中,布尔斯廷如此解释写作本书的原因:

“写作本书的主要动力,是我的个人经历:我看到的广告牌、我读过的报纸杂志、我听过的广播节目、我看过的电视节目、我看过的电影、我每天收到的邮寄广告、我在店里见过的商品、对着我讲过的销售话术、我听过的对话、我在身边感觉到的种种渴望。我所指出的20世纪美国所具有的倾向和弱点,也是我自己身上的。”

刘海龙买过一本《幻象》原版二手书,前一任主人在书名下写下“美国梦的破灭”,他觉得是一个非常精辟的总结。布尔斯廷在美国社会一个重要转型节点上写出了《幻象》——那个一切都井井有条,通过奋斗就能获得成功的时代已经结束,二战后,美国进入物质极大丰富的后现代、后工业和消费主义社会,品牌之间形成激烈竞争,为了争夺消费者注意力无所不用其极。

因此,过去为战争宣传而生的机制与手段被运用到公关、广告营销等行业中。为了提高可信度,吸引媒体注意力,将广告包装成有报道价值的事件的做法蔚然成风,这就是伪事件的形成背景。与此同时,媒介技术的发展,特别是电视的出现,带来了图像革命,造就了上世纪五六十年代至八十年代的大众媒体黄金时代,为伪事件的传播提供了绝佳舞台。

根据布尔斯廷的观点,图像革命始于印刷术的革新和摄影术的发明,至他书写《幻象》的上世纪五六十年代,随着电视的普及,达到登峰造极的程度。因此,《幻象》比尼尔·波兹曼的《娱乐至死》更早探讨了电视的文化意义。比如他在书中着重提到,1960年美国总统大选电视辩论使得美国政治开始脱离现实,成为某种智力问答游戏。方可成认为,《幻象》最重要的方面是让我们看到,随着技术、商业、产业的发展,美国大众文化发生了非常大的变化。

方可成指出,2016年后,美国智识界特别是左翼知识分子重新翻出了《幻象》,试图从中获得理解特朗普上台的启示。而在当下中国的语境内,我们也可以将网红经济、偶像工业等话题放到《幻象》的框架中理解。这是《幻象》对21世纪的社会现实依然有解释力的原因。

伪事件更隐蔽,假新闻更泛滥

刘海龙观察到,伪事件——即为了传播被制造出来博取流量的事件——在今天同样存在,且具有一些新的特征,比如截取出事件的某一个面向无限放大,煽动民族主义、阶级对立等情绪。他还认为,布尔斯廷对政治宣传和伪事件的区分(前者用观点取代事实,后者制造合成事实)在今天很大程度上已经失效,“现在的很多宣传不是在欺骗受众,而是你即使觉得不对,但依然会相信它,不愿放弃原本的看法。所以,伪事件和意识形态宣传之间的界限变得很模糊了,”如今的伪事件更加高级和隐蔽。

方可成认为,随着大众媒体的衰落和社交媒体的崛起,伪事件的制造机制更加精密复杂。美国新媒体行业曾涌现出一家被寄予厚望的公司Buzzfeed,在他看来就是一家纯粹的伪事件媒体,该网站上流量最高的、甚至几乎所有内容都是伪事件。一张邀请读者判断是蓝黑色裙子还是白金色裙子的图片,就是从Buzzfeed上火遍全球的一起典型伪事件。

刘海龙和方可成认为,布尔斯廷过于强调受众在炮制伪事件中的道德责任——他认为伪事件新奇、生动、更吸引人,以至于人们不再能够接受朴素的现实,最终将真实事件挤出公共生活——这种视角过于简单化,没能看到伪事件是由政治、经济、商业等多种因素共同作用形成的,其本质是一个权力关系的问题。

“为什么这样的内容是最有商业价值的内容?如果你做这种内容就能有收入,你就能雇更多的人做更多这样的内容。这背后的一整套工业体系是如何出现的?我们可以去分析技术的逻辑、产品的逻辑、商业模式的构建、行业领袖所扮演的角色等等。今天这个时代远比布尔斯廷分析的那个时代疯狂得多,精彩得多,让人无奈得多,但可以分析的东西也多得多。”方可成说。

除了伪事件以外,假新闻的泛滥也是我们时代的一个显著特征。方可成指出,“假新闻”一词在2016年前后发生了微妙的意义变化。之前,假新闻更多是指记者在采访过程中因职业失误造成的报道偏差;之后我们讨论假新闻,主要是指出于具体的政治或商业目的而制造的虚假消息和虚假新闻,这在社交媒体时代变成了一个主流现象。

刘海龙认为,假新闻在大众传播时代很难有很大的传播力,这是因为,专业媒体人员的把关能通过事实核查、常识判断去过滤掉假新闻。但随着媒体变得多元化,普通人也可以发布信息,机构媒体不再占据舆论主导权,更有戏剧性、更吸引人的假新闻就更容易被传播,辟谣难度也陡然上升。在他看来,某种程度上来说,如今的社交媒体、新媒体又回到了以《太阳报》为代表的“黄色新闻”时代,靠博眼球、耸人听闻的消息吸引读者。

方可成表示,低级趣味在任何时代、任何群体中都存在,因此问题的关键是社会的媒体机制是在迎合和激发大众的低级趣味,还是将大众引导向一个更理性的方向。如果是前者,那么就会出现媒体行业内劣币驱逐良币,将布尔斯廷的论断变为现实——幻象变得更高贵,虚假取代真实。方可成指出,美国曾经成功走出“黄色新闻”时代,报业大亨约瑟夫·普利策曾被称为“黄色新闻”之父,但他晚年所领导的《世界报》转向高质量的严肃报道,其中很重要的原因就是社会压力倒逼媒体行业变革,公众不再能够容忍造成了恶劣影响的虚假新闻。公众、知识精英、媒体行业领袖和立法者形成合力,促成了美国媒体行业的转型。他认为,当今的自媒体环境中牵涉到诸多强大的利益相关方,更难形成能够推动变革的社会压力。

走出信息茧房的第一步是否定自己

8月初,特朗普继“封口费”案遭纽约州曼哈顿检方刑诉、海湖庄园机密文件案遭美国司法部刑诉后,再次因试图推翻2020年大选结果遭到司法部刑诉。吊诡的是,刑诉并未影响特朗普在其支持者心中的形象。《纽约时报》的2024大选民调显示,特朗普在共和党选民中的支持率高达54%,把党内的其他候选人远远抛在身后,其党内最大竞争对手、佛罗里达州州长德桑蒂斯的支持率仅为17%。《纽约时报》分析认为,特朗普的“铁票仓”(MAGA base)坚信特朗普面临的刑诉是政治阴谋。特朗普在社交媒体上的持续曝光也影响了共和党选民的整体观感,让他成为选民心中“强大的领袖”,即使德桑蒂斯才是有更多切实政绩的共和党候选人。美国党派政治的现状提醒我们,信息茧房和回音室效应是如此强有力地扭曲了现实。

那么,普通人要如何对假新闻提高警惕,摆脱信息茧房的陷阱呢?刘海龙认为,布尔斯廷为我们提供了重要启示。他在书中提出,我们喜欢名人,是因为名人其实是一面用来映照我们自身的镜子,我们从名人身上寻找我们需要的东西。“这其实是一种自恋,这种自恋用韩炳哲的话来讲,就是把他者性全部取消掉,就是我不希望看到那些我不愿意看到的东西,不愿意接触我觉得很麻烦的事情,我只希望自己舒适。”他进而指出,突破信息茧房的第一步是否定自己,接受那些我们不愿意接受的东西,但这可能恰恰是最困难的一步。

“社交媒体时代就是把那些我们不希望听到的声音全部过滤掉,所以我一直劝告大家不要仅仅从社交媒体上接受内容,或者说至少要在社交媒体上尽量关注一些跟自己观点不一定的声音,然后尽量抽出时间回到大众媒体。大众媒体当然现在很衰落,但世界范围内依然有一些优质的大众媒体,它们能提供比较好的信息整理和综合性的信息,而不仅仅让读者看到他们想看的东西。”他说。

方可成援引Facebook与一批顶尖学者合作推出的最新研究指出,在形成信息茧房的过程中,算法不如用户的个体选择(和谁成为好友、关注哪个页面、加入哪个群组)关键。这意味着,布尔斯廷在《幻象》中强调的个体责任确实有其意义,我们很有可能是出于自我选择待在了某个信息茧房内。这个发现固然令人沮丧,但也提醒我们注意,“要想保持开放心态,获得更好、更优质的信息,一定会更累、更辛苦、更痛苦,一定会让你不舒服。”

方可成表示,培养媒介素养的重要方式是横向阅读(lateral reading),就是在阅读一篇报道不确定它是否可靠时,对比其他信息源的消息。但他注意到,我们在手机上很难做横向阅读,因为我们很少会在手机上打开浏览器阅读,而是在一个个应用中上下滑动翻阅单一信源的消息。因此他的建议是,要获得高质量的信息,需要远离手机,多使用电脑。

标签: